本文来源于©“吴语”公众号,本站乃公益性发布

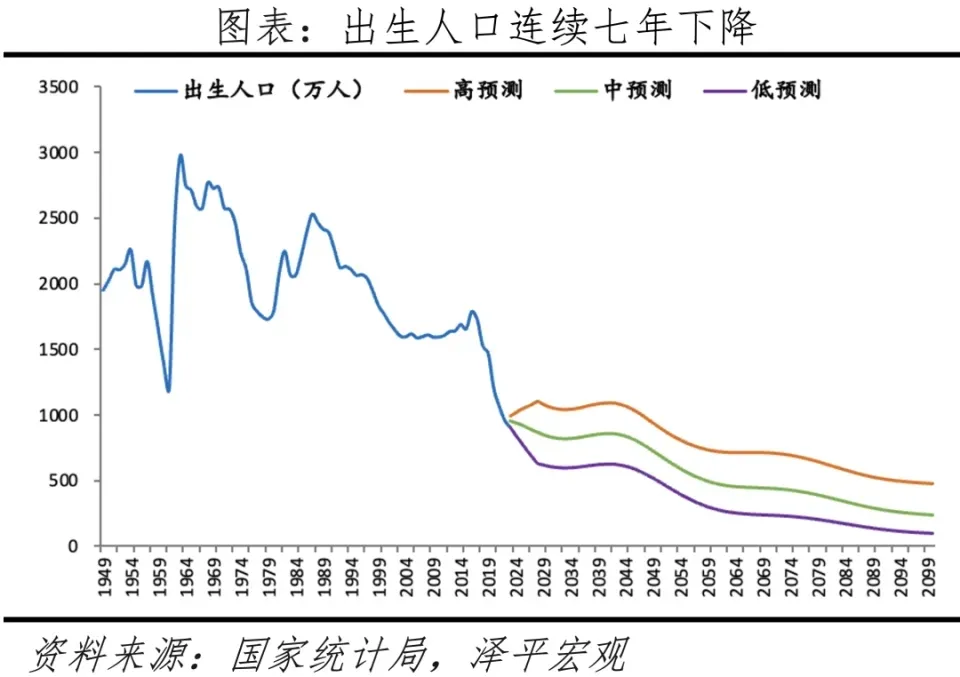

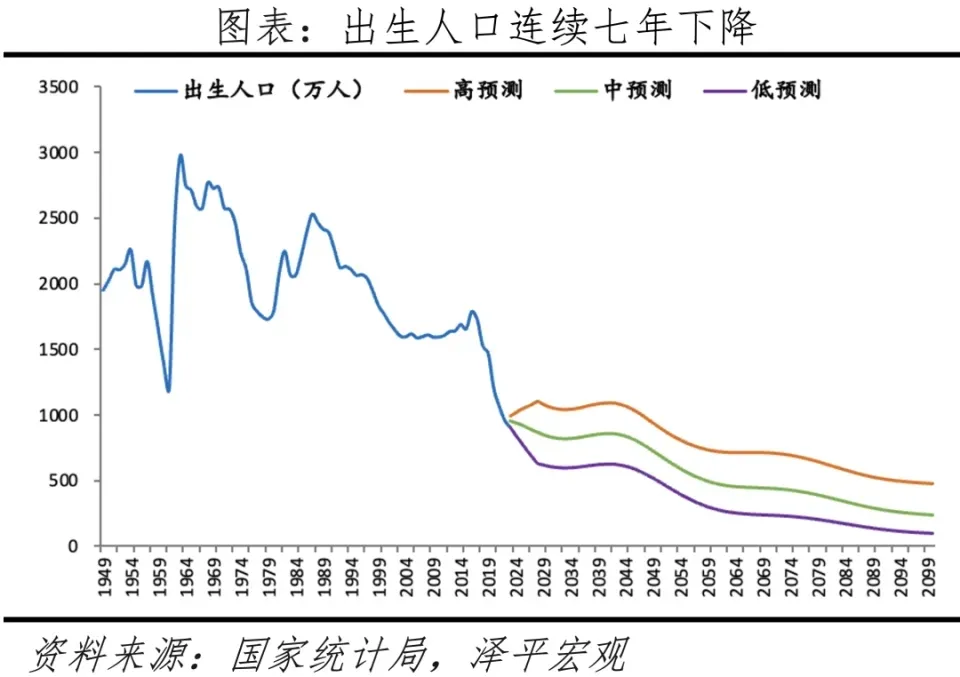

引言:历史上,因为太平天国战乱导致的吴语区人口减少,被认为是吴语区在现代萎缩的原因之一。而最新的学术研究表明:当代吴语和地域文化的衰弱,还会反过来导致生育意愿的下降,进而导致人口减少。

一、背景:研究发现方言强弱显著影响生育意愿

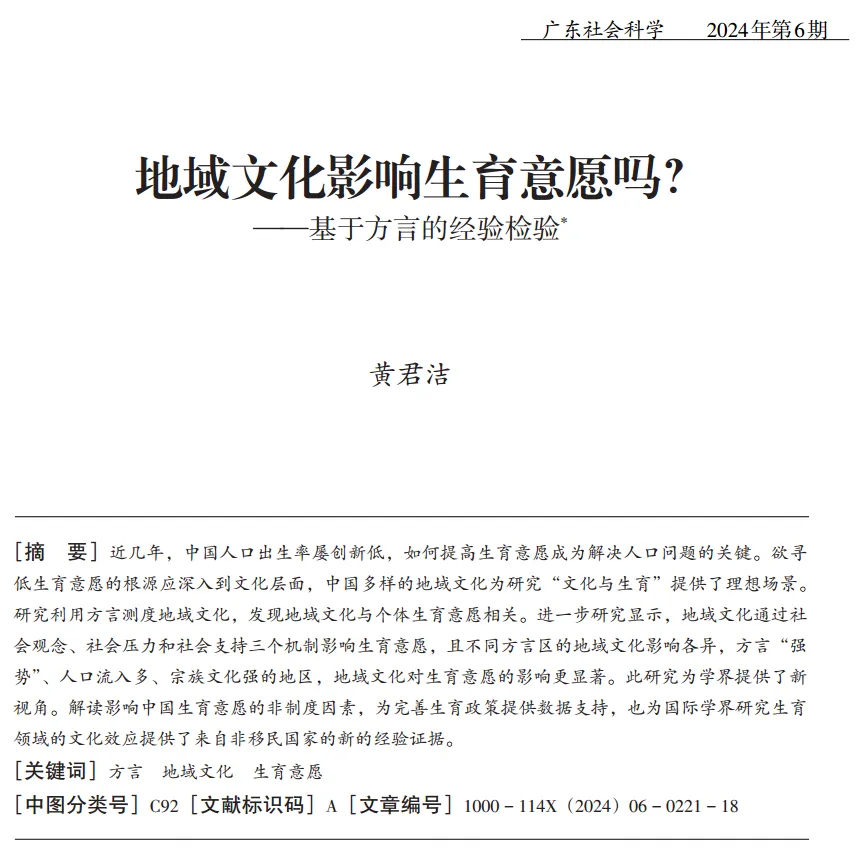

2024年12月,由广东省社会科学院主管主办的《广东社会科学》期刊发表了厦门大学公共事务学院公共管理系黄君洁的研究成果《地域文化影响生育意愿吗?——基于方言的经验检验》

研究通过北京大学中国家庭追踪调查(CFPS)项目收集全国性大规模数据,通过统计学数据分析,得到主要结论如下:“

第一,地域文化对生育意愿、生育偏好均有显著影响,对女性和低收入人群的作用更大。通过工具变量回归、更换度量指标、排除了教育水平影响等方法,结论依然成立。

第二,地域文化通过影响社会观念、社会压力、社会支持等进一步作用于生育意愿。传宗接代的观念强烈、亲友往来密切、获得支持多的个体生育意愿更强。

第三,不同地域文化对生育意愿的作用有所差异。

最后,研究发现,外来人口流入会冲击流入地文化,弱化了地域文化对生育意愿的积极影响。”

研究提到,“方言不仅是交流工具,更是文化身份和归属感的象征。那些重视或频繁使用本地方言的个体,可能感受到的文化归属感更强,这种归属感促使他们倾向于维持和扩大家庭网络,对通过生育来传承文化的需求也相对较高,这种文化认同可能通过家庭、社区和社会网络得到强化,形成对生育的正面激励。同时,方言使用者更易融入当地的社交网络,获得来自家庭、朋友和社区的支持,这种社交支持可以在生育决策和子女抚养中起到重要作用,从而增强生育意愿。”

此外,“尽管方言能激发对家庭和传统文化的重视,但难以直接作用于对男孩性别的偏好上”。

近年来,吴语保护面临的最直接困难是:人都没了,还何谈传承?

来自上海市统计局(原文网址:https://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20250324/a7fe18c6d5c24d66bfca89c5bb4cdcfb.html)、 江苏省统计局(原文网址:https://tj.jiangsu.gov.cn/art/2025/3/15/art_85764_11514117.html)、浙江省统计局(原文网址:https://tjj.zj.gov.cn/art/2025/3/1/art_1229129205_5469687.html)

官方网站2025年最新数据显示 ,三个行政区的常住人口自然增长率分别为-1.53‰,-2.5‰,-0.36‰ 。这还是对应常住人口——有外地同胞(非吴语区人口数据)帮衬情况之下。(安徽、江西、福建、境外数据,如有读者朋友感兴趣可以在评论区讨论)

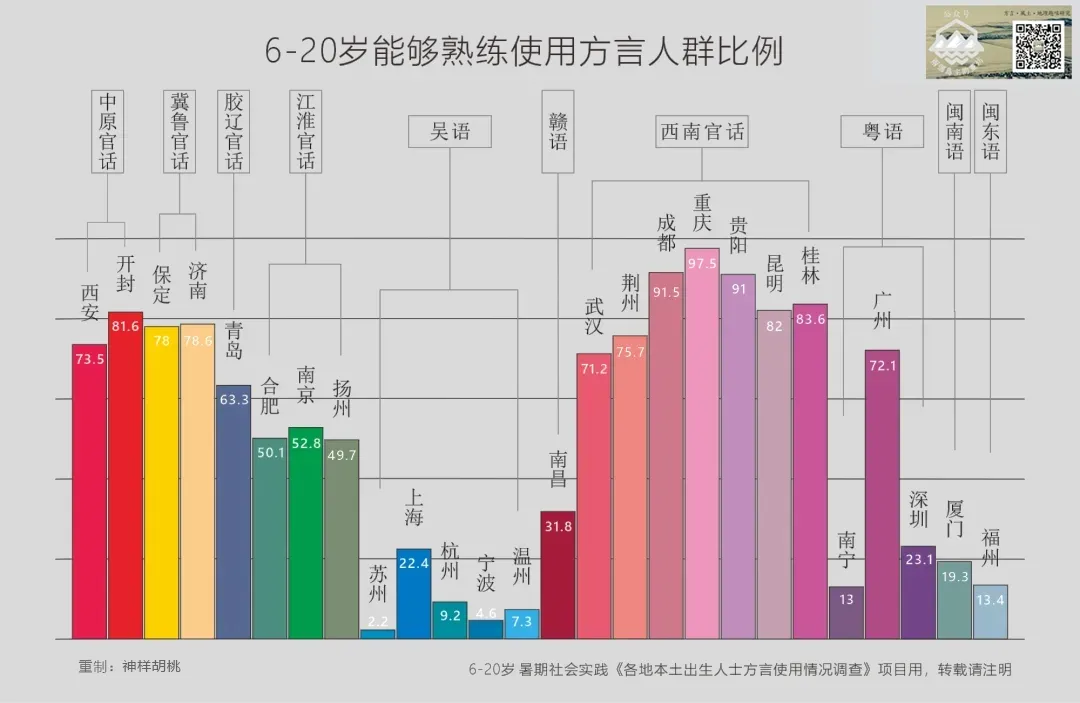

人口的下降一定影响吴语人口数量。而吴语当地方言使用率的下降,根据最新论文,又会反过来影响生育意愿,形成恶性循环。除了生育,由于人口将影响房屋需求,因而方言也在一定程度上影响房价及其关联产业——间接影响到就业与收入。

其中一个正在尝试的解决方法是,通过人工智能和机器人,填补语言环境缺失。比如,《上海话大词典》编者钱乃荣教授牵头,开发了“小沪”大语言模型,可能用在青少年语文教育上:

又比如,人工智能虚拟理财师,已经可以听懂上海话,想必未来也可以直接用更多吴语直接为年迈者提供理财服务:

然而,相比活人,机器人能够提供的支持毕竟有限。短期内,依然需要人为的吴语使用才能有助于生育率。

作为对比,广东省统计局(原文地址:http://stats.gd.gov.cn/tjgb/content/post_4686764.html)公布的数据显示,去年该行政区人口自然增长率 3.69‰。常住人口增量、出生人口均位居全国首位。

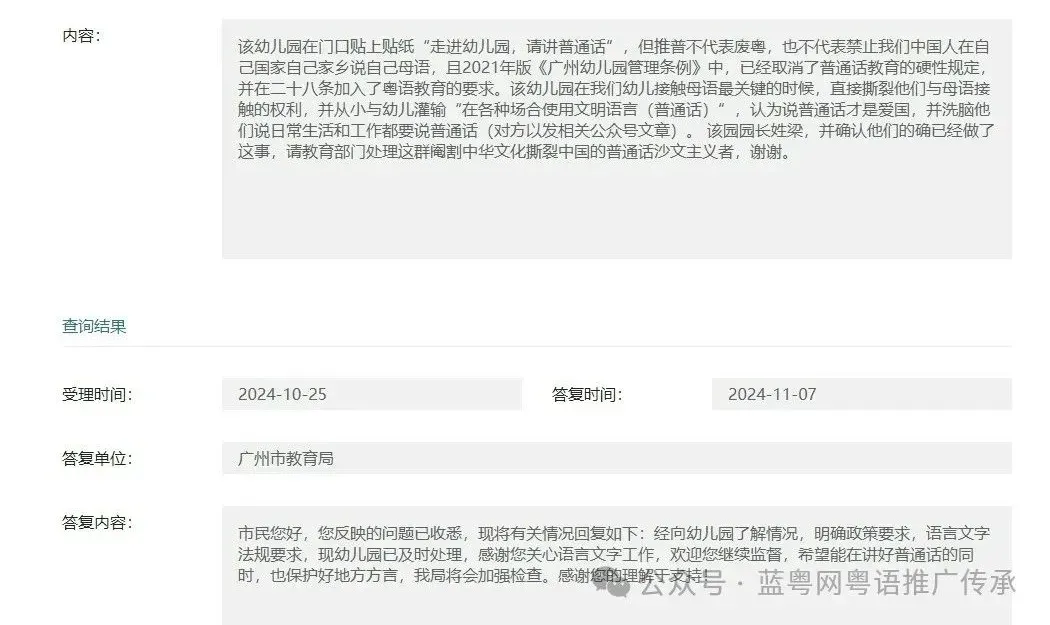

与此形成关联的是当地强烈的母语保护意识。2024年10月25日,有广州市越秀区家长在市长信箱投诉:有幼儿园“洗脑式推普”和“推普废粤”。两周后的11月7日,广州市教育局回复“将会加强检查”。

粤语区全国人大代表也在2025年全国两会上积极建言献策。

结合最新学术论文,我们可以得到如下结论:吴语,可能通过影响生育意愿,产生对吴语区人口和社会发展的间接影响。

值得吸取教训的是,如果像上文提到的“推普废粤”那样,强推某种人造吴语或者强势吴语,都有可能对生育意愿产生负面影响。在如何维护效率与公平的问题上,还有很多难点有待解决。

最后,需要警惕的是,如果会讲吴语的下一代越来越少,那可能就只好跟着外国人和人工智能去交流吴语了。不过……似乎也不是不行?